tenohiraについて

家族の体調がなんとなく優れないとき、

毎日のごはんに少しの知識を加えるだけで、薬に頼らず整えられたら。

それを叶える方法は「日々の料理を作るあなたのtenohira(手のひら)」にあります。

薬膳は、特別な食事ではなく、日々の家庭料理にこそ活かせる知恵。

だからこそ「簡単に、美味しく、楽しく健康になれる知識」を身に着けて欲しいと思い、tenohiraをスタートさせました。

薬膳を始めるきっかけは料理ワークショップでのお客さんの言葉

薬膳を学びはじめる前は、インドや中東への長期滞在の経験や、東京でのスパイスショップで働いていた経験を活かして、スパイス家庭料理研究家として地元のカフェでワークショップを行っていました。

スパイス料理ワークショップをやっていた時に、お客さんが「風邪をひいたときに効果的なスパイスはありますか?」とか「チャイを飲んだ時に体がポカポカするのはスパイスで温まるからなんですかね。」と、健康面での感想や質問を頂くことが多かったんです。

スパイスと健康効果を結びつける方が多くて、

「料理の方法だけでなく、健康面でも知識も伝えることが出来たらもっといいのでは?」

と思ったのが薬膳を学びはじめるきっかけになりました。

薬膳の必要性を感じて、より薬膳に没頭するように

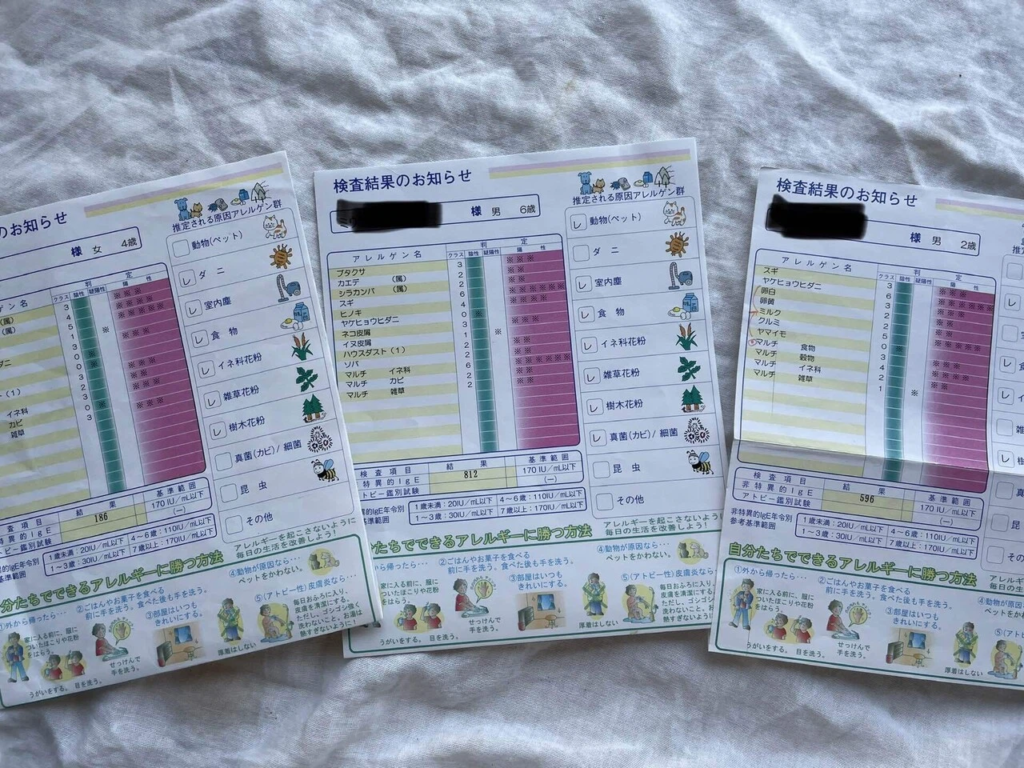

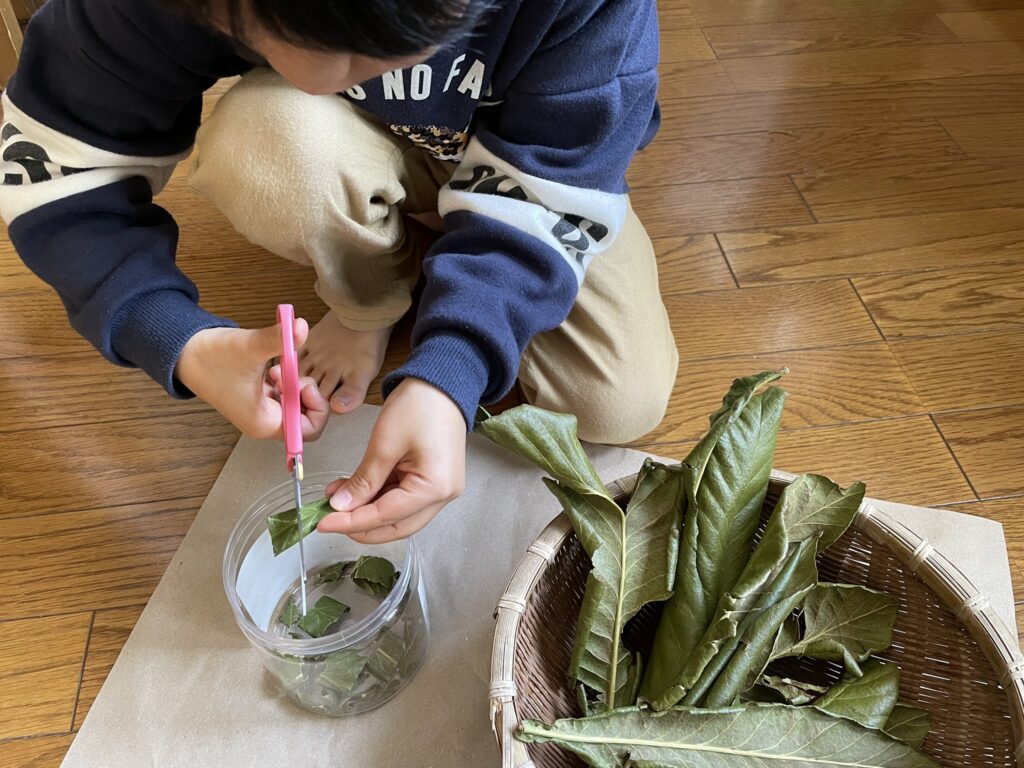

私が薬膳を学びはじめた頃、3人の子どもたちのアレルギー症状が悪化し始め、花粉の時期になると頻繁に病院に通ってお薬をもらい続ける日が続きました。

あまりのタイミングの良さに、まるで私が薬膳を学びはじめたことを見越して与えられた試練のようにも思えました。

「根本から治さないと、子どもたちはこのまま一生薬を飲み続けることになってしまう...。」

薬膳を学び始めたばかりでしたが絶対に自分の料理で改善させて、花粉の時期でも元気いっぱい外遊びをさせてあげられるようにしよう!と心に決めました。

tenohiraの目標は「薬膳の学びの場を作る事」と「薬膳を多くの人に知ってもらうこと」

薬膳を学んでいる方の話を聞くと「家族に笑顔が増えました!」とか「子どもが風邪をひかなくなりました!」という声がたくさんあって、私もそうなりたい!と意気込んでいました。

でも、私が勉強を始めたばかりのときは、薬膳に関する本を読み漁っても分からないことだらけ。実際に現れる不調は教科書通りではないことが多く、これで合っているのか常に悩みながら実践していました。学校に通っていたので、授業についての質問は出来ましたが授業とは関係ない疑問点は気軽に質問することが出来ず、誰かに相談したいけどすぐに相談する人も周りにいませんでした。

もっと薬膳についての意見交換や相談ができる場が欲しい...

「そうだ!もっと薬膳について気軽に学べる場を作ろう!」

私はtenohiraがそういう場になるよう、薬膳の難しそうなイメージを少しでもなくして、自分の作るごはんで家族を笑顔にしたいと思う人に、薬膳の知識を伝えられる場を作ろうと思いました。

薬膳って楽しい!

当初の目的は、子どものアレルギーや不調の改善でしたが、学ぶにつれて次第に「薬膳って楽しい」って感じるようになりました。

薬膳に興味を持つ方の多くは、身近な人の不調を改善したくて始めるのですが、もっと早い段階で、誰かが体調を崩したとかではなくても知っていたらいいのに!と思うようになったんです。

薬膳は中医学が元になっている「食の医学」と言われています。

身につければ家庭内での食育につながるし、その知識はあなたのご飯を食べるお子さんにも引き継がれます。

健康的だからやろうとすると急にハードルが上がってしまうのですが、「楽しくてやっていたら健康になっていた」という流れができる。そんな学びの場所にtenohiraがなればいいなと思っています。

薬膳って特別なことはしない

薬膳を学んでみると、自分が想像していたよりも「特別なことをするわけではない」ことに驚きました。

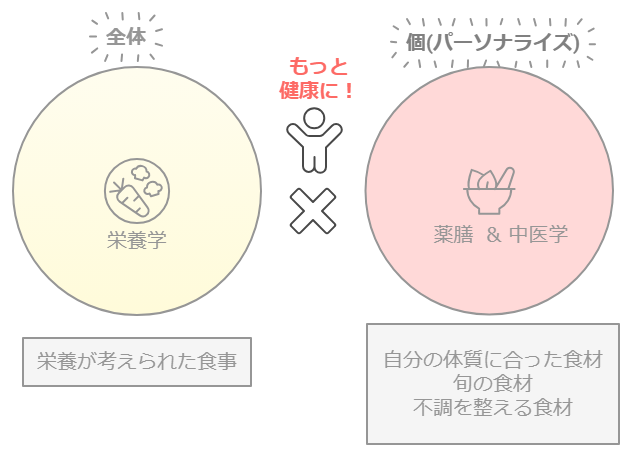

料理をするときに健康意識がある方は、なんとなく栄養のことを考えますよね?

「風邪をひきやすい時期だからビタミンCを多く摂ろう」とか「便秘気味だから食物繊維が多い野菜を食べよう」とか。

薬膳はこれにすごく似ているんです!

薬膳と聞くと「むずかしそう」という印象を良く聞きますが、実は、食べてはいけない食材は無いし、特別な調理方法が必要なわけでもないんですよ。

献立を考える時に栄養を考えるように、薬膳の場合なら「目が充血気味だから血を補う食材を食べよう」とか「冷え性改善のために温める食材とそれを巡らせる食材を使おう」という感じです。

季節や体質、その時の不調に合わせて食材を選ぶことが大切。目的があれば普段の食事でも薬膳と呼べるものはたくさんあります!

日々の食事に薬膳の考え方を加えることができる人が増えて、健康になってご家族が笑顔になる、そんな人が増えてくれると嬉しいなと思っています。